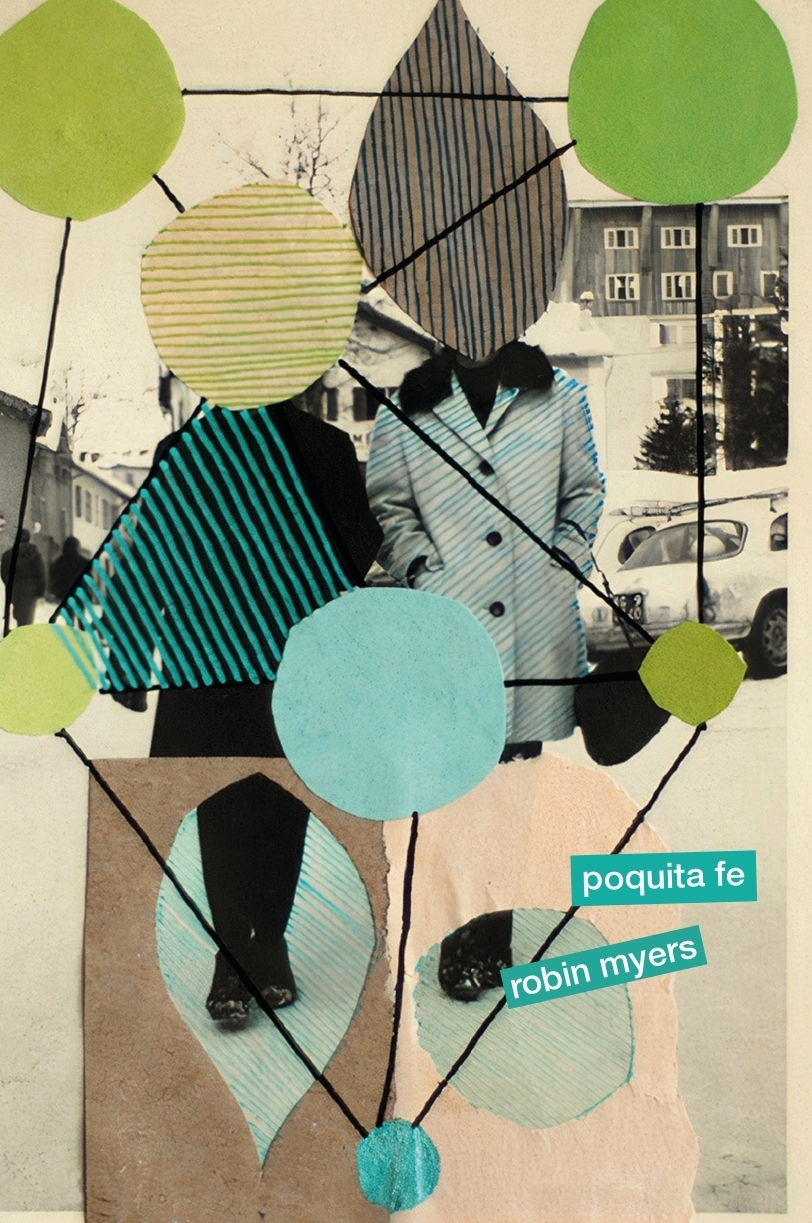

Buenos Aires – 2024

184 p.; 21 x 14 cm.

Traducción: Ezequiel Zaidenwerg

ISBN 978-987-8320-38-0

Para una amiga que no siempre tiene ganas de vivir

Las cosas se derriten, se inundan, se escabullen, se pinchan,

se desvían, se enferman, se fisuran y caen de rodillas

en la más increíble variedad

de circunstancias. Creo que tampoco

somos más que cosas desde una perspectiva

general, almas trémulas

garabateadas al pasar

sobre la cáscara del mundo en su erosión

de martillos neumáticos. Mirá

cómo junto letritas en terrones

de satisfacción aliterativa, rascando

algo para regalarte.

No sé mucho de vos

más allá de las razones por las que nos sentamos

un ratito juntas en unos bancos bajos de madera,

hojeando servilletas, la cabeza inclinada

hacia las palabras de la otra en reverencia

a la dificultad para encontrarlas. Creo

que estar así con alguien

es abrazar el suelo

con los pies, y ésa es

la única campaña

que pienso librar con vos o con cualquiera.

Una historia invisible se aloja con frecuencia en lo pequeño, prólogo de Claudia González Caparrós

Una alubia en un frasco, arañuelas, ciruelas descubiertas como por vez primera año tras año. El rastreo de lo cotidiano favorece las revelaciones. Lo conocido se descubre inmensamente extraño, y la atención se imanta en las cosas que, por inmediatas, a menudo pasan desapercibidas. “No puedo escribir todos los días”, cita Robin Myers a Eduardo C. Corral, “pero puedo prestar atención todos los días”. Prestar atención es una forma de escritura, un ejercicio documental que elabora la historia alternativa de lo insignificante. Pero lo insignificante está cargado de sentido, es la condición misma de los significados. Todo lo que hace historia sucede en el paisaje de la cotidianidad. Todo lo extraordinario tiene lugar en lo ordinario. Los poemas de Poquita fe reclaman la atención sobre lo ínfimo e intentan escribir su historia.

“los detalles deciden cuáles están dispuestos al olvido”

La atención sobre el detalle implica reconocer su agencia pero también intentar rescatar algo para la memoria. Tal vez la poética (y también la política) de este libro podría resumirse en lo siguiente: dar nombre a los detalles antes de que se olviden.

La historia familiar se funda casi siempre en el secreto

La palabra “familiar” cobra en estos poemas el sentido de sus dos acepciones: son familiares las cosas y personas que, por proximidad y hábito, conocemos íntimamente; pero lo familiar es también lo consanguíneo, los vínculos que tejen la estirpe genealógica. No todos los secretos familiares son fruto de un misterio o de una ocultación. Muy a menudo, los secretos se forjan en la intrascendencia y constituyen solo la parte del relato que, por nimia o asumida, no figura en los mitos que inventa para sí cada familia. Algunos secretos lo son no por su gravedad, sino por su irrelevancia.

Los detalles dispuestos al olvido vuelven a emerger cuando se presta atención a las cosas cercanas

El poema “Al mirar una foto de mi abuela Estela, a la que nunca conocí”, parece implicar una pregunta: ¿cuánto de todo esto puede darse por hecho? En la fotografía asoman las historias de un cuerpo que, aunque desconocido, mantiene un fuerte vínculo de intimidad con quien escribe. Todas las decisiones que aquel cuerpo tomó y todos los estados (emocionales, biológicos, políticos, geográficos) que atravesó forman parte también de la historia del cuerpo que mira la fotografía y escribe sobre ella. Los lugares a los que el cuerpo de la abuela Estela fue, las cosas que decidió hacer, las que no pudo hacer y las que se quedaron en el estado potencial del “por hacer” definen tanto el cuerpo de la abuela como el de la nieta. Escribir la biografía del primero es también escribir la autobiografía del segundo.

Tal como está narrada en el poema, la historia de la abuela Estela muestra que la situación de un cuerpo singular es deudora de todos los territorios que han atravesado los cuerpos precedentes. La pregunta que sobrevuela muchos de los poemas de este libro tiene que ver con un ejercicio de rastreo de la propia genealogía. La pregunta “¿Cuánto de todo esto se puede dar por hecho?” convoca otra pregunta: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? En el poema “Mi mamá toma el coche y se va a una consulta”, Myers escribe:

Mamá,

(…) que me ofrece esta perla de lo que está pensando

para que yo haga después lo que quiera con eso,

-que es como siempre fue, y sin duda alguna

como va a ser ahora.

Cada cuerpo inventa su genealogía

Hacer lo que se quiera con la perla del pensamiento de la madre significa involucrarse activamente con el acto de heredar. Se heredan rasgos físicos, “enfermedades preexistentes” o hipocondrías, pero también se heredan intuiciones e historias. Los poemas de Myers rastrean los detalles donde la herencia emerge, pero también se preguntan en qué sentido el acto de heredar no es pasivo.

Escribir la biografía de una abuela o aceptar el pensamiento de una madre es una forma de hacerse responsable de la herencia. La herencia son historias que se incorporan al relato de una subjetividad dispuesta a recibirlas. Las historias heredadas producen subjetividad. Hay herencias buscadas fervorosamente que nos definen no por lo que logramos confirmar de nosotres a través de los genes o del relato familiar, sino por el afán con el que emprendemos su búsqueda. Nos convertimos en aquello que deseamos heredar: la hija que acepta reescribir el pensamiento que le ofrece su madre, pero también la hija cuya madre todavía no puede ofrecer nada y que, como en el “Poema para mí como madre soltera”, me tendrá que esperar, como yo a ella.

Aceptar una herencia es integrarse en el régimen temporal de la potencia

No se trata tan solo de heredar, sino de constatar que, al aceptar la herencia, se acepta a su vez la posibilidad de perpetuarla.

¿Cómo aceptar entonces una herencia que no se está dispuesta a perpetuar? Un pasado de violencia, un linaje colonial de genocidas y de conquistadores: “Estoy pensando en las generaciones acribilladas en la tierra del jardín de mis padres”, escribe Myers en “Un poema sobre Dios”. Los cuerpos precedentes han dispuesto el camino para llegar aquí, a menudo imponiéndose a otros cuerpos. También de esa violencia es deudora el cuerpo que ahora sí puede escribir. Imponiéndose a otros, quien toma la palabra y la escribe reconoce la forma en que se fija la Historia y cuáles de sus nombres conocemos. Se preserva el nombre de quien perpetra la masacre, escribe Myers, pero no el de sus hijes ni el de les masacrades. Tampoco el de las generaciones que, “asentadas como el polvo”, lo suceden, una tras otra, tan numerosas que acaban por producir una nación. Al fin y al cabo, concluye el poema “Diego de Montemayor”, fundar un país y fundar una familia no son actividades tan distintas. La familia engendra el Estado; por su parte, el Estado da forma a la familia.

La historia de los detalles sirve para reescribir la historia dominante

y para preguntarse por la trayectoria de todos aquellos cuerpos despojados de nombre cuya acumulación tiene por resultado un país; frente al Estado nación, los cuerpos que lo integran. Escribir una historia de los detalles es también escribir una historia de los cuerpos.

En su libro Dar cuenta de sí mismo, Judith Butler señala que nuestra condición de cuerpos implica la imposibilidad de contar nuestra historia íntegramente. Antes de que pudiéramos saberlo, nuestro cuerpo fue a sitios, hizo cosas, alguien se hizo cargo de él o lo dañó o lo mantuvo vivo. Para llegar hasta el presente ha sido necesario la intervención de muchos cuerpos mucho antes de que fuera posible acceder a la conciencia. Las historias del cuerpo son inaccesibles o, dicho de otra manera, nuestro cuerpo conoce partes de nuestra historia que ignoramos. De nuevo, lo más cercano se revela extraordinario. “Voy hacia lo que menos conocí en la vida”, cita Myers a Héctor Viel Temperley, “voy hacia mi cuerpo”.

La historia de un cuerpo es siempre parcial e inexacta

Quizá una vía para recomponerla sería convocar todos los otros cuerpos que, en un momento u otro, se involucraron con él de algún modo. Un cuerpo no es solo un cuerpo individual, sino el lugar donde se produce el encuentro con otros. “Tu sangre un individuo”, escribe Myers en “Buganvilia”, “tu individualidad una sangre”.

La sangre es la metáfora predilecta de la familia

“Sangre de mi sangre”, se dice, alimentando el mito de una alquimia familiar que unifica dos cuerpos diferentes para hacer de dos generaciones una sola. En el cuerpo convergen las herencias privadas y políticas. Las relaciones entre cuerpos familiares trazan su propio lenguaje, organizan sus propias historias. “Los lazos de sangre son una de nuestras frases mejor hechas”, se afirma en el poema “Notas sobre los sacrificios humanos en América del Norte”. Los cuerpos consanguíneos alimentan su propia gramática, inventan el lenguaje que permite traspasar sus historias. Los lazos familiares, sus herencias, se cifran en el cuerpo.

Pero el cuerpo conoce partes de nuestra historia que son inaccesibles al lenguaje

Como los detalles, el cuerpo tiene agencia, toma sus decisiones. En el “Poema sin reglas”, el torrente de la menstruación se narra como un evento que tiene lugar en el cuerpo, que hace que el cuerpo mismo suceda cuando “algunos órganos a toda costa intentan perpetuarse sin mí”: un lazo de sangre que se ha desatado. La pregunta que da título a otro de los poemas se dirige quizá al cuerpo más que a cualquier persona: “¿Cómo haces para saber que quieres tener hijes?”.

El cuerpo elige o rechaza las herencias, narra su propia historia invisible. Relata los detalles que ha escogido heredar y que lo forman: una enfermedad, un idioma olvidado y aprendido de nuevo, la determinación de prestar atención a lo que le rodea.

La historia de un cuerpo es también la historia de los detalles que es capaz de percibir

El cuerpo que escribe ofrece perpetuar su propio asombro ante el mundo y ante sí mismo, ante todas las cosas que pueden sucederle. “¿Qué les pasa a las células humanas que son miradas con amor? ¿Y a las que miran?”. Las células, detalles diminutos de los cuerpos, miran con atención y escriben lo que ven.

Este es el regalo que ofrece este libro y su posible herencia: un poquito de fe en las metamorfosis.

Claudia González Caparrós, Barcelona, 2024.

Robin Myers

Robin Myers (Nueva York, 1987) es poeta y traductora freelance. En 2016, Z&G publicó su libro de poemas Lo demás; parte de su obra fue publicada en Letras Libres, Revista Metropolis, Ventizca, y FFCultura Escrita. Ha traducido a diversos escritores del español al inglés; entre ellos se encuentran los poetas Antonio Gamoneda, Mirta Rosenberg, Eduardo Espina, Alejandro Albarrán, Alejandro Tarrab, Ezequiel Zaidenwerg, Daniel Saldaña y Alejandro Crotto.